Ocurrió el 2 de octubre de 1992. Fue la peor matanza carcelaria en la historia de América Latina. En apenas 20 minutos, 111 presos fueron asesinados por la Policía Militar dentro de una cárcel sobrepoblada y olvidada. Treinta años después, aún duele, aún sangra.

El ruido ensordecedor de los disparos apagó el sonido de un partido de fútbol entre reclusos. Aquel viernes de octubre de 1992, en el complejo penitenciario de Carandiru, en el corazón de São Paulo, Brasil, la tensión creció en minutos, como una chispa sobre pólvora. Una pelea entre internos encendió la mecha de una tragedia que ni el tiempo ha podido sepultar.

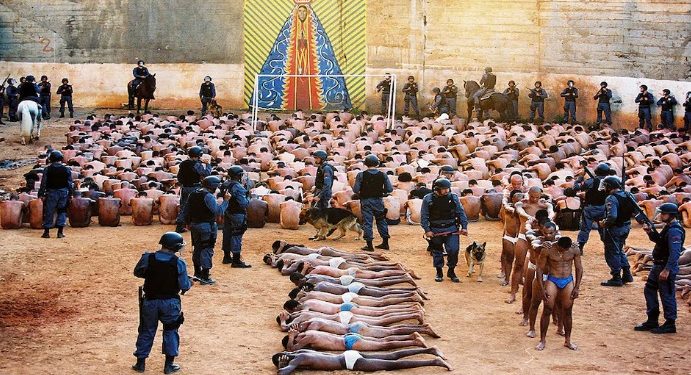

A las 15:30, por orden del director del penal, José Ismael Pedrosa, 341 policías militares fuertemente armados —acompañados de perros de ataque— irrumpieron en el Pabellón 9. En solo 20 minutos, 111 reclusos fueron asesinados a balazos y otros 110 quedaron heridos. Ningún agente resultó siquiera arañado. La versión oficial hablaba de un “motín”, pero los testimonios y la evidencia forense revelaron otra verdad: se trató de una masacre ejecutada a sangre fría.

La cárcel que reventaba

Carandiru, en ese entonces, era la prisión más grande y sobrepoblada de América Latina. Aunque su capacidad era de 3.250 internos, albergaba cerca de 7.000. Solo en el Pabellón 9, donde ocurrió la matanza, se apiñaban más de 2.000 reclusos. Muchos de ellos —casi la mitad— no tenían condenas firmes. Esperaban juicio. Eran jóvenes, la mayoría entre 18 y 25 años. Algunos eran apenas adolescentes encerrados por delitos menores.

Esa tarde, los ánimos se caldearon tras una riña en medio del partido. Un colchón ardió, se oyeron gritos, se agitaron los cuchillos improvisados. Pero no había plan de fuga, ni toma de rehenes, ni intento de controlar el penal. Aun así, el director Pedrosa no esperó refuerzos del sistema penitenciario. Llamó a la Policía Militar. Y el resto es historia negra.

Las balas y el silencio

Bajo el mando del coronel Ubiratan Guimarães, los tres batallones de la Policía Militar rodearon la prisión. Se impidió el acceso de periodistas y fiscales. Luego se desató el infierno. Los presos corrieron a sus celdas, muchos tiraron las armas improvisadas. Pero no hubo clemencia. Entraron disparando, habitación por habitación. El médico Drauzio Varella, testigo presencial y quien luego lo narró en su libro “Estación Carandiru”, lo dijo con crudeza: “No hubo combate, fue una ejecución en masa.”

Los relatos de los sobrevivientes lo confirmaron. El preso Sidney Salles contó cómo vio a un agente apuntarle y luego, inexplicablemente, perdonarle la vida. Luego tuvo que cargar cadáveres, uno tras otro, hasta amontonarlos en el patio. “A veces me despierto en la noche, gritando, reviviendo ese momento”, dijo años después.

El perito Osvaldo Negrini, de la Policía Civil, fue el primero en ingresar tras la masacre. “La sangre corría como una cascada por las escaleras. En las paredes, más de 500 impactos de bala. No hubo enfrentamiento. Fue una carnicería”, testificó. Según su informe, 85 de los 111 reclusos fueron ejecutados dentro de sus propias celdas, varios con ráfagas de ametralladora disparadas a través de las mirillas.

La impunidad que vino después

Aquel 2 de octubre dejó una huella imborrable. Pero lo que vino después fue igualmente escandaloso. El coronel Guimarães fue condenado en 2001 a 632 años de cárcel. Nunca pisó una celda. Fue electo diputado estatal y su sentencia fue anulada por “errores de procedimiento”. Murió en 2006, asesinado de un disparo en la cabeza. En la pared de su edificio apareció la frase: “Aquí se hace, aquí se paga.”

El director Pedrosa también fue asesinado, años después, por un comando del Primeiro Comando da Capital (PCC), grupo criminal nacido precisamente como respuesta a la masacre.

En 2013, 74 policías fueron condenados por el asesinato de 77 internos. Recibieron penas de hasta 624 años de cárcel, pero todos evitaron el cumplimiento mediante apelaciones. En 2022, el entonces presidente Jair Bolsonaro indultó a todos los condenados. La medida fue anulada semanas después por el Tribunal Supremo, ya con Lula en el poder.

¿Qué cambió?

En 2002, Carandiru fue demolido. En su lugar se construyó un parque. Se prometió una reforma del sistema penitenciario. Pero fue humo. Hoy, Brasil tiene la tercera población carcelaria más grande del mundo. Cerca de 750.000 presos, un tercio sin condena, sobreviven hacinados. La historia, parece, no enseñó nada.

Treinta años después, Carandiru no es solo un recuerdo. Es una advertencia. Una herida abierta. Una prueba amarga de lo que pasa cuando el Estado deja de proteger y comienza a exterminar.